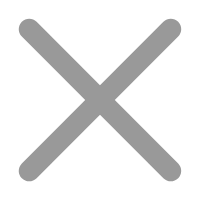

北方伟业计量集团有限公司

-

登录 |

-

官方微信 |

-

在线支付 |

- 网站地图

- 产品

- 帖子

- 新闻

- 课堂

- 文库

北方伟业计量集团有限公司

淀粉悬浮液的流变学特性取决于溶胀淀粉颗粒所占的体积分数。淀粉糊化是淀粉和水的悬浮液加热到一定程度淀粉颗粒吸水溶胀、破裂形成淀粉糊的过程。因此,淀粉糊化性质与流变学特性紧密相关。淀粉的糊化一般包括三个阶段,即可逆吸水阶段、不可逆吸水阶段和颗粒解体阶段。酪蛋白通过疏水相互作用吸附于淀粉颗粒表面后,淀粉膨胀受限、糊化起始温度增加,但依然包括三个阶段:第一阶段即可逆吸水阶段,淀粉颗粒分散于牛乳蛋白溶液中并发生轻微的膨胀,且此时的膨胀是可逆的。此阶段,由于淀粉颗粒表面和牛乳蛋白之间的疏水相互作用和氢键的存在,部分牛乳蛋白吸附于淀粉颗粒表面。第二阶段即不可逆吸水阶段,随着温度的继续升高,大量的水分渗入淀粉颗粒内部,导致淀粉颗粒的剧烈膨胀。然而此阶段,体系中的部分淀粉颗粒在吸水膨胀过程中被牛乳蛋白或者牛乳蛋白-淀粉分子缠结物粘附甚至包裹住,覆盖于淀粉颗粒表面的这一层聚合物与淀粉竞争水分,并造成这部分淀粉颗粒的膨胀和糊化受到抑制,起始糊化温度增加;第三阶段即颗粒解体阶段,牛乳蛋白一部分通过氢键吸附在淀粉颗粒的外表面,一部分则与渗漏出来的可溶性淀粉分子缠结在一起并逐步包裹在淀粉表面,在抑制淀粉颗粒吸水膨胀的同时,也阻止了淀粉颗粒的破裂,从而导致淀粉糊的最大黏度发生变化,且黏度的变化与牛乳蛋白的添加量以及淀粉的来源有关。淀粉完全糊化后,从膨胀淀粉颗粒中溶出的淀粉分子可与牛乳蛋白相互作用首先形成均匀的混合物,但之后由于生物大分子间的热不兼容性,牛乳蛋白相互聚集发生相分离,亦会影响体系的流变学特性。酪蛋白对淀粉糊化过程的影响与亲水胶体类似。

酪蛋白可吸附于淀粉颗粒表面或与糊化淀粉分子发生相分离,从而影响淀粉的流变学特性,但该影响与蛋白的添加量以及淀粉的来源相关。即使添加极少量的酪蛋白酸钠(<0.1%)也会影响淀粉悬浮液的糊化行为。但是,酪蛋白添加量不同,对淀粉的流变学特性尤其是淀粉糊黏度有显著不同的影响。一般地,低浓度酪蛋白会引起淀粉糊黏度的降低,而高浓度会导致黏度的增加。例如,添加10%的酪蛋白酸钠会引起普通大米淀粉峰值黏度的增加,但低浓度添加量(2.5%)时,淀粉糊的黏度降低。淀粉来源不同,其分子结构以及磷酸基团含量不同,与酪蛋白间的相互作用力存在差异。蜡质淀粉中直链淀粉含量较少,与蛋白作用形成凝胶的强度比普通淀粉和高直链淀粉小,因而酪蛋白对蜡质淀粉流变学性质的影响通常更小。对于玉米淀粉、小麦淀粉、木薯淀粉等磷酸基团含量较少的天然淀粉而言,添加酪蛋白酸钠会显著降低淀粉糊中溶胀颗粒的体积分数以及连续相中溶解的淀粉分子,从而导致淀粉的膨胀和溶解受限。然而,马铃薯淀粉颗粒中含有的大量磷酸基团可与酪蛋白酸钠发生静电相互作用,该作用的影响远大于淀粉与酪蛋白之间的相互作用,导致酪蛋白对其流变学特性的影响与其他淀粉存在差异。Bertolini等研究发现添加酪蛋白酸钠会导致木薯、玉米和小麦淀粉凝胶存储模量和黏度的提高,但马铃薯淀粉呈相反变化。通过光学显微镜观察发现马铃薯淀粉和酪蛋白酸钠形成的复合物体系较其他淀粉来说分布更均匀。Kelly等比较了酪蛋白酸钠对马铃薯淀粉和玉米淀粉流变学性质的影响,结果表明少量酪蛋白酸钠的吸附即可显著降低淀粉糊的黏度;但在低水平电解质的情况下,由于马铃薯淀粉中磷酸基团含量较高,其黏度的降低主要是由非特异性离子效应导致的。对于带电的变性淀粉来说,与马铃薯淀粉类似,可与酪蛋白通过静电相互作用力形成稳定的凝胶,从而改善酸奶的贮藏稳定性和稠度。

登录后才可以评论

立即登录通话对您免费,请放心接听

温馨提示:

1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678

2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听

3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听